工事日報ブログ

2018.12.15

知覧特攻平和会館へ立ち寄りました

本日は日本茶の生産で有名な南九州市の知覧町へやって参りました。

もうけ太郎の現地納品&設定作業が終了してから、行ってみたかった知覧特攻平和会館にて道草です。

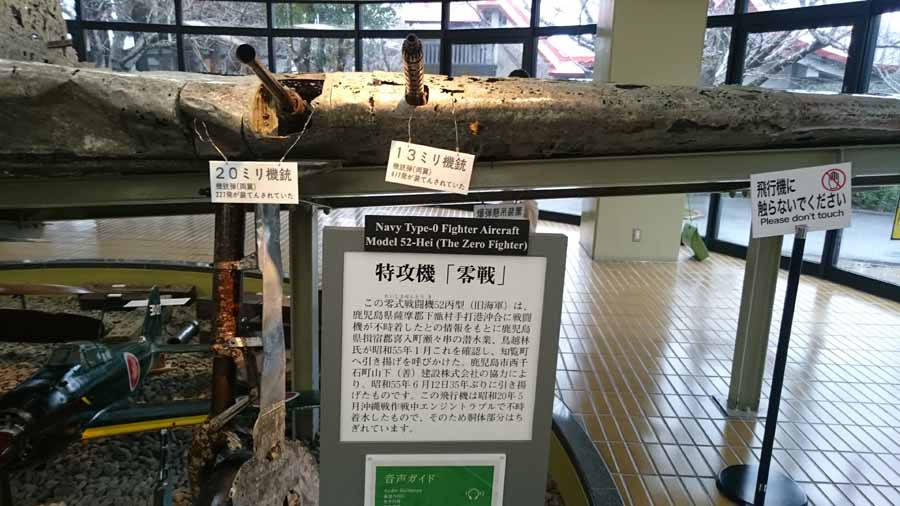

会館内部は撮影禁止ですが、入り口のロビーまでは撮影OKでした。貴重な零戦を拝見しました。

知覧特攻平和会館ロビーにて

引き上げられた特攻機の実物になります

鹿児島県の沖合に不時着した特攻機「零戦」

零戦の排気管

特攻隊員の座席と燃料タンクが見えます

2018.12.14

鹿児島市から知覧・指宿方面へ

昨日は天文館のホテルにて宿泊し、鹿児島名物「かるかん饅頭」なども頂きました。

本日は知覧・指宿方面へ車で向かいますが、せっかくなので午前中に桜島を一周してから向かうことにしました。

天気も良かったため、とてもきれいな桜島を拝見することができました・・。

常に微弱な噴煙を上げ、風向きにより灰で付近の空気がとても煙くなります

桜島は大正3年の大噴火で対岸の大隅半島と陸続きとなりました

2018.12.13

福岡~熊本~鹿児島中央駅へ

福岡から熊本経由で鹿児島中央駅へ到着しました。

鹿児島市の代表駅は中央駅のようで、機能的にも鹿児島駅より大きいようです。

甲突川を渡りエディオンさんへ向かう途中、大久保利通先生の銅像を見かけたので急いで撮影してしまいました。

今は西郷どんやってますし、この銅像もテレビで見たことあります。

この道案内見ると面白そうなトコロが色々あるようです。あとで行ってみます・・・。

鹿児島名物「しろくま」、天文館のかき氷。12月なので、次回呼ばれることに致しました。

鹿児島市史跡の西郷隆盛洞窟。西南戦争の最終段階においてこの洞窟で数日起居したそうです

明治10年の西南戦争の解説。「おはんらにやった命」・・隆盛の最後の言葉でした

2018.12.12

九州への出張に行って参りました

今回は九州地方への出張です。最終目的地は鹿児島県の南端でありまして、福岡から高速バスで行く予定・・・。

北海道から九州までは距離がありますが、新千歳から福岡迄の直行便があるので移動はそれほど苦にはなりません。

昨日は福岡市の博多近辺にて宿泊し、本日午後2時からの空き時間に太宰府天満宮へ行ってきました。。

学問の神様、菅原道真公が祀られていることで有名です。

「国立帯広畜産大学合格祈願」と書かれている絵馬が少し気になりました・・。

オビチク必ず合格して下さい。。お待ちしてます。

太宰府駅から本殿までのルートは、外国の観光客で賑わっておりました。修学旅行生も多かったのですが、

外国人に比べ日本人は少ない印象を受けました。

上記の写真のクスノキも妙に気になりました・・・?

境内の中心部から見るとこんな感じ。

後日このクスノキのことが、ブラタモリで放送されていました。知りたい方はNHKオンデマンドでご覧下さい。

そして、太宰府天満宮の裏手にあるのが、下記の九州国立博物館であります。太宰府から徒歩で数分です。

九博には歴史的に大変貴重なものが数多く展示されていました。

最近、なんでも鑑定団で「曜変天目」という大変珍しい茶碗をテレビで見たのですが、天目と言われる茶碗には他にも幾つかあるらしく、

ここ九博には「油滴天目」茶碗というものが飾られていました。これも大変貴重なものだそうです。

とても近代的なデザインの博物館です。こんな大きな博物館があるとは知りませんでした。

九博内。とても大きな神輿のようなものが置かれています。あれは何でしょう・・